Voix de guerre #33 : Leonid Remyga. Au détecteur de mensonges pour une position pro-ukrainienne

Leonid Remyga était responsable d’un hôpital de la ville de Kherson au début de l’invasion russe. Pour avoir refusé de coopérer avec les occupants, le médecin-chef s’est retrouvé dans la salle de torture des Russes.

Je me souviens qu’à 6 heures du matin, des camarades du district de Genichesk m’ont appelé pour me dire qu’ils bombardaient le pont de Chongar et la ville de Genichesk. Nous avons compris qu’il fallait faire quelque chose. Nous étions désespérés et nous nous sommes concertés en famille. Les voisins ont également commencé à montrer de la nervosité : tout le monde écoutait la radio. Comme d’habitude, je suis allé au travail. Tous les employés se sont rassemblés au travail et ont commencé à écouter les nouvelles. Nous savions déjà que Kiev, Kharkiv et d’autres villes étaient bombardées. Nous avons compris que nous devions nous mettre au travail et attendre les rapports officiels.

On savait que certaines des forces chargées de l’application de la loi qui assuraient notre sécurité avaient disparu de la ville et que nous étions livrés à nous-mêmes. Ils [les Russes] sont entrés dans Kherson le 1er mars. Le 6 ou le 7 mars, ils étaient déjà dans l’enceinte de l’hôpital. Ils m’ont demandé de les rencontrer en ma qualité de responsable.

Ils m’ont dit : « Nous avons besoin que vous quittiez une partie des locaux. Le commandement de la Fédération de Russie a décidé d’installer ici un hôpital militaire pour les Russes ».

Je leur ai répondu que c’était impossible : nous ne pouvions pas expulser des enfants, des adultes, d’autres patients. Nous avons menti en disant que le COVID faisait rage. Des officiers russes du FSB en civil sont alors apparus : des représentants russes des services spéciaux, qui ont commencé à discuter avec le personnel et moi-même, afin de nous persuader de coopérer. Il y a eu environ trois réunions de ce type. C’était la veille du 9 mai. Ils ont apporté la Komsomolskaya Pravda pour que nous la distribuions aux médecins et aux patients. J’ai dit : « D’accord, laissez tomber, nous ferons tout. » Le soir, nous avons détruit [brûlé] tous ces journaux et, d’une manière ou d’une autre, ils en ont eu connaissance. C’est-à-dire que quelqu’un a rapporté l’incident. Il y a eu un autre cas : nous cachions nos hommes de la défense antiterroriste. Certains ont été tués, d’autres blessés dans notre parc des Lilas.

Je suppose qu’ils n’étaient pas armés ?

Vous savez, ils étaient en partie armés. Ils nous ont amené des blessés : quatre ou cinq hommes. Nous en avons transféré deux dans des institutions spécialisées. Mais ils avaient des mitrailleuses.

Je veux dire qu’ils étaient armés de mitrailleuses contre des chars.

Nous les avons immédiatement enregistrés en tant que civils, de sorte que lorsque le FSB est arrivé et a exigé des documents concernant des terroristes, les médecins sont venus et ont examiné leur dossier médical, mais il était écrit qu’il s’agissait de résidents locaux qui avaient souffert de bombardements. Le FSB l’a également appris d’une manière ou d’une autre, et toutes les accusations ont été portées contre moi : j’étais complice de la position pro-ukrainienne et j’ai résisté aux autorités russes. C’est la raison pour laquelle j’ai été suspendu. Mais ils ont exigé que je retire le drapeau ukrainien du bâtiment.

Était-il quelque part sur le toit ?

Il était sur le toit, oui. Nous avions un drapeau ukrainien accroché devant la réception et il [le Russe] l’a remarqué. Il a allumé la caméra de son téléphone portable et m’a ordonné d’enlever le drapeau. J’ai répondu que je ne le ferais pas : vous pouvez appeler des soldats, me faire ce que vous voulez, mais je ne l’enleverai pas. Il m’a regardé bizarrement et m’a dit : « D’accord, vous risquez votre vie. Vous n’avez pas de famille ? » J’ai répondu que j’avais de la famille, mais que je ne le ferais pas. Il a accepté, il a dit qu’il viendrait à cinq heures (c’était le matin) et qu’il voulait voir que ce drapeau a été retiré. Mais ce drapeau est resté jusqu’au 7 juin, jusqu’à ce que je sois suspendu.

Les officiers armés du FSB sont revenus. Ils étaient accompagnés de représentants des autorités collaborationnistes, nommées à l’époque dans la ville de Kherson. Il s’agissait de représentants de Saldo et de ses hommes de main, qu’il avait nommés. Ils sont venus et m’ont dit : « Soit vous signez un papier indiquant que vous coopérez avec nous, soit vous partez. Pour votre position pro-ukrainienne, pour avoir brûlé des journaux, pour vous être retourné contre les autorités russes, nous vous arrêterons. » Et immédiatement, j’ai été suspendu. J’ai commencé à me sentir mal, ma tension artérielle a augmenté. Mes médecins, qui étaient présents, leur disaient : « Que faites-vous ? Il va avoir un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Il faut l’hospitaliser. » Ils ont accepté et m’ont escorté jusqu’à notre hôpital.

Ils ont essayé de vous arrêter chez vous, pas à l’hôpital ?

Non, c’était à l’hôpital, dans le bureau. Ils ont convoqué une réunion et ont dit qu’ils me suspendaient, qu’ils m’arrêtaient et qu’ils m’emmenaient à Perekopskaya – nous avions un centre de détention là-bas. Mais mes médecins et mes adjoints, qui étaient avec moi à ce moment-là, ont pris ma défense et ont dit que j’étais un homme malade. Ma tension artérielle était en effet très élevée. Parmi eux se trouvait un médecin russe, à ce que j’ai compris, pas un de nos collabos, mais un médecin russe. Il a donné l’ordre de me mettre à l’hôpital et de me surveiller.

Des collabos ont été nommés pour procéder à l’enregistrement de la société en vertu des lois russes. Ils ont interdit toute communication en langue ukrainienne. Ils ont ordonné de tenir la documentation uniquement en russe. Tout cela a été réalisé de force, sous le contrôle des officiers du FSB, qui étaient présents presque tous les jours et contrôlaient les activités de l’hôpital. Financières, cliniques, organisationnelles et managériales. Tout cela était sous le contrôle du FSB. Pendant que j’étais à l’hôpital, ils me surveillaient. À un moment donné, j’ai compris qu’il y avait une rotation : certains partaient, d’autres arrivaient. Ils ont pris connaissance de tout et lorsqu’ils sont arrivés à moi, je m’étais déjà échappé de l’hôpital.

Je me suis enfui et je me suis caché à Kherson, à Oleshki, dans d’autres villes. J’ai su que j’étais recherché parce que mon appartement avait été cambriolé. Ils ont pris les objets et les documents qui s’y trouvaient.

On a aussi cambriolé mon garage. Des objets ont également été pris. Je savais qu’ils me cherchaient. Je me suis caché. Je me suis caché aussi longtemps que j’ai pu, mais le 20 septembre, ils m’ont attrapé dans la rue. Ils m’ont bandé les yeux, ont invité un homme qui me connaissait, il a confirmé que c’était moi – Remyga, untel et untel, travaillant chez untel et untel. Ils étaient accompagnés d’un convoi, il y avait cinq ou six soldats armés, trois officiers du FSB, ils étaient tous en tenue de camouflage. Lorsqu’ils m’ont bandé les yeux, j’ai compris qu’ils m’emmenaient au centre de détention provisoire, car je connaissais très bien la ville de Kherson. C’est ce qui s’est passé. J’ai été placé dans le centre de détention provisoire. Ils ont pris toutes mes affaires, mon téléphone et ma voiture, car je me déplaçais en voiture à ce moment-là. Une autre voiture a été enlevée du parking pendant l’interrogatoire. Ils ne l’ont jamais rendue.

On vous l’a juste volé ?

Oui. On m’a volé beaucoup de choses, mon appartement a été cambriolé.

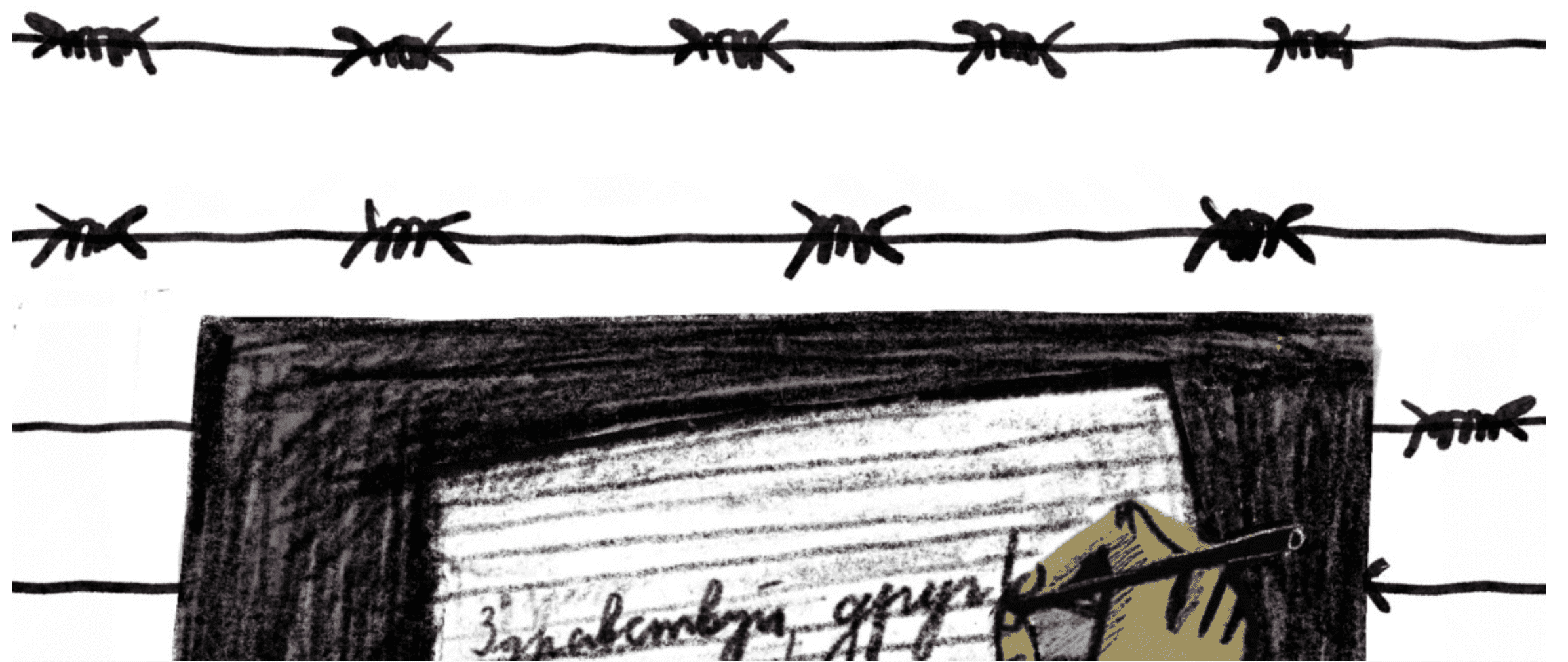

J’étais dans une cellule. Avec nos gars ukrainiens. Ils m’ont reconnu. « Pourquoi êtes-vous là, vous êtes médecin ? » – « Pour ma position. » Plus tard, au cours des interrogatoires, je me suis rendu compte que ma position pro-ukrainienne était la principale motivation pour me briser moralement. Une position pro-ukrainienne, c’est bien. Mais si on vous dit que vous marchiez sur le toit de l’hôpital, que vous lanciez des drones, que vous fournissiez des informations à l’AFU ?

C’est ce qu’ils vous disaient ?

Oui, que mon fils travaille en Amérique, qu’il parraine le « Secteur droit » et qu’il verse des fonds aux forces armées ukrainiennes. Que j’ai participé à la tentative d’assassinat visant certains collabos. Et ainsi de suite. Vous savez, ils avaient besoin de prouver ma culpabilité de toute façon, de sorte qu’ils ont apparemment fait un rapport à leur direction. Il y avait beaucoup de personnes différentes dans la cellule. Je leur ai parlé, fait connaissance avec eux et me suis rendu compte que c’étaient des gens très attachés à leur pays. Ce sont des patriotes qui ont défendu l’indépendance de l’Ukraine. Il y avait des hommes de l’ATO, des hommes de l’AFU qui étaient mis aux arrêts.

Beaucoup de jeunes gens mouraient là-bas. Nous étions au courant, nous entendions tout. Chaque jour, il y avait des cris, des gémissements, des tortures. Il y avait des cellules pour les femmes.

En tant que médecin, j’ai été invité à apporter mon aide. Un jour, le chef du centre de détention provisoire m’a dit : « Je suis navré de vous laisser sortir ». J’ai demandé : « Pourquoi ? » – « Nous avons besoin de vous, vous êtes médecin, nous ne pouvons pas appeler une ambulance ici ». D’un côté, nos hommes avaient vraiment besoin de mon aide. D’un autre côté, être là, vous savez, c’était une torture. La famille ne savait pas où j’étais. Il n’y avait pas d’information, le personnel l’a appris après que j’aie passé près d’une semaine là-bas. Ils m’ont dit : « Nous avons deux possibilités : si le détecteur de mensonges confirme que vous avez raison, vous êtes libre de partir. Sinon, c’est le procès à Simferopol – et après le peloton d’exécution, ou la prison pour une longue période ».

Le troisième jour, ils sont venus me chercher. Ils m’ont amené là où ils mènent l’interrogatoire au détecteur de mensonges. Il y avait des experts. Ils ont ensuite procédé à l’interrogatoire et j’ai attendu environ dix minutes. Ils se sont moqués de moi et m’ont dit : « Eh bien, êtes-vous prêt à retourner au centre de détention provisoire ? J’ai répondu : « Pourquoi, j’ai le droit de choisir ? » – « Oui, vous n’avez pas réussi, les charges sont confirmées. » Au bout d’un moment, il est revenu vers moi et m’a dit : « Non, vous êtes libre. » – « Libre comment ? » – « Oui, sortez d’ici, rentrez chez vous. À telle date, vous viendrez, nous vous donnerons vos papiers. » Et effectivement, le quatrième ou le cinquième jour (c’était en octobre), je suis venu à l’heure prévue, j’ai attendu longtemps, ils m’ont rendu mes papiers et un téléphone. Ils m’ont pris le deuxième téléphone. Ils m’ont dit que je ne devais plus apparaître sur le territoire de l’hôpital.

Ensuite, le processus d’évacuation a commencé, on recevait des SMS disant de quitter les lieux. Ils sont venus me voir trois ou quatre jours avant la libération de Kherson, probablement en novembre. Ils m’ont dit que le 8 ou le 9, je devais me trouver à tel ou tel endroit, apporter de l’argent, mes papiers, de la nourriture pour une journée, et que nous allions être évacués. Il s’agissait d’une évacuation forcée. J’ai dit : » Passons un accord, je vais moi-même m’évacuer, si vous me donnez une voiture, je la conduirai jusqu’à l’autre côté « .

Je n’ai pas réussi à les tromper, ils ont dit : « Non, vous ne partirez qu’avec nous ». J’ai de nouveau fui un jour plus tard.

Mon voisin m’a dit qu’ils étaient venus et avaient demandé où j’étais allé. Mais je me cachais, je savais qu’ils allaient partir, et ils sont partis le 9. Le 10, tout était calme ici. Et le 11, nos forces armées sont arrivées. J’ai parlé à des gens, des voisins, des connaissances, nous étions sûrs de la victoire. Lorsque, le 11, une voiture est arrivée, avec l’hymne national ukrainien et notre drapeau ukrainien, personne n’y a d’abord cru. Nous pensions qu’il s’agissait d’une sorte de mise en scène russe. Puis, lorsque nous sommes descendus et que nous avons vu que les gars portaient nos uniformes et parlaient notre langue, nous avons eu les larmes aux yeux. C’était vraiment [comme ça].

Quand êtes-vous retourné à l’hôpital ?

Le lendemain, je suis revenu à l’hôpital. Les autres m’ont accueilli et ont hissé le drapeau. Le personnel m’avait déjà accueilli avec notre drapeau ukrainien.

Quelle était l’ambiance après la libération ?

C’était la fête ! C’était la fête !

Et que se passait-il à l’hôpital ?

Nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes embrassés, nous nous sommes serrés dans les bras, nous nous sommes réjouis. Mais les conséquences [de l’occupation russe] nous ont donné du fil à retordre. Les occupants nous ont volés, ils ont emporté du matériel, des ordinateurs, tous les documents. Nous avons dû tout restaurer. Beaucoup de médecins et de membres du personnel sont partis. Il fallait s’unir, d’une manière ou d’une autre, pour tout remettre en état. C’est la joie de la victoire et notre ville libre nous ont unis.

J’ai des enfants, des petits-enfants, une famille. Malheureusement, mes parents sont déjà décédés. C’était une attaque si perfide, à laquelle nous ne nous attendions pas.

Certains membres de ma famille vivaient en Russie, et nos points de vue ont beaucoup changé après 2014. J’ai réalisé que nous ne pouvions pas être comme eux. Toute ma famille était pro-ukrainienne, même si ma femme est née en Russie. Elle est pro-ukrainienne, les enfants et les petits-enfants sont pro-ukrainiens. Et le collectif – une partie du collectif dans lequel j’ai travaillé – est également pro-ukrainien. J’ai vu que les gens croyaient tellement en la victoire, tellement en notre Ukraine, que je ne pouvais pas les trahir.

Il ne s’agit pas seulement de la direction, mais aussi des médecins ordinaires ?

Oui, c’est tout simplement la base. Notre base. Je tiens à dire que la plupart des personnes qui se sont retrouvées sur la rive gauche restent en contact avec l’hôpital. Ils attendent d’être libérés.

Ce témoignage fait partie de « Voix de guerre », un projet associant Memorial France, Memorial Italie, Mémorial République Tchèque, Mémorial Pologne et Mémorial Allemagne autour du Groupe de défense des droits de l’homme de Kharkiv (Memorial Ukraine)

Pour en savoir plus sur le projet Voix de guerre, rendez-vous ici