Le Dubravlag de Iouri Dmitriev

par Irina Galkova, illustrations d’Alexandra Kononova.

Iouri Dmitriev dirige la branche carélienne de l’organisation Memorial. Il est à la fois un ami et un collègue, qui m’a, en son temps, beaucoup aidée à préparer une expédition sur la mer Blanche.

J’ai fait sa connaissance en 2015. J’étais venue à Petrozavodsk pour consulter les archives nationales de Carélie dans le cadre d’un projet de recherche sur les camps des îles Solovki. Ses remarques m’ont alors conduite à envisager de manière nouvelle, approfondie et plus sérieuse les implications de notre métier d’historien. C’est grâce à lui que j’ai compris que l’histoire de la terreur ne pouvait pas être envisagée comme un simple domaine de recherche, mais qu’il s’agissait aussi d’une douleur colossale enfermée dans la mémoire de plusieurs générations sans avoir été explorée ni dépassée et dont le deuil n’a jamais pu être fait. En touchant à cette douleur, l’historien est placé devant un choix : soit il accepte d’en prendre sa part, soit il passe son chemin.

Le cas de Iouri est un peu particulier : il n’était pas historien au départ mais il a compris la douleur d’autrui, il a éprouvé l’impossibilité de s’en dissocier et c’est ce qui l’a amené à la recherche. Depuis plus de trente ans, Dmitriev étudie les traces des crimes du régime stalinien en Carélie. Il consacre une partie de son travail aux archives et l’autre au terrain, où il recherche des fosses communes secrètes de cette époque. Son principal centre d’intérêt est celui des exécutions par balle pendant la période de la Grande Terreur en 1937-1938. La vérité sur ces exécutions n’a toujours pas été entièrement révélée, de nombreux sites d’exécution restent inconnus et les documents d’archives n’ont pas été déclassifiés. Ce que nous savons de ces exécutions aujourd’hui, nous le devons à des passionnés comme Iouri.

Le travail de conservation de la mémoire des personnes assassinées par le régime n’a jamais été facile en Russie mais ces dernières années, il est devenu tout simplement dangereux. En 2016, Iouri Dmitriev a été arrêté sur la base d’une dénonciation anonyme, confronté à de fausses accusations qui ont ruiné la vie de sa famille et lui valent des années d’emprisonnement. Presque simultanément au verdict final le concernant, en décembre 2021, les deux entités principales de Mémorial à Moscou ont été fermées sur décision de justice. Je travaillais pour l’une d’entre elles.

Sasha Kononova est artiste et cinéaste. Étudiante, elle a participé aux chantiers de jeunesse sur le Mont Sekir, des îles Solovki, que son école de cinéma à Moscou organisait en collaboration avec les recherches de terrain menées par Dmitriev.

En novembre 2022 , avec Sasha, nous avons rendu visite à Iouri en prison. Avec d’autres amis et sympathisants de Dmitriev, nous l’avions accompagné lors de toutes les étapes de son procès. Nous étions présentes au tribunal lors de ses audiences, nous avions écrit des articles sur l’importance de son travail. Le procès a duré cinq longues années, pendant lesquelles nous n’avons eu la possibilité de le voir et lui parler qu’en de très rares et brèves occasions. Notre combat commun s’est soldé par une défaite. Une année entière s’était écoulée depuis cette défaite. Nous avons assisté à la « liquidation » de Mémorial par le tribunal de Moscou puis à l’invasion du territoire de l’Ukraine par la Russie. Cette nouvelle réalité cauchemardesque a eu tendance à éclipser tout ce qui se passait sans notre pays. Notre attention s’est tournée vers la guerre, non sans oublier l’évolution de la situation en Russie. Plus que jamais il semble important de réaffirmer notre conviction que l’Histoire que nous étudions et celle que nous vivons constituent un tout indissociable.

Bien avant notre voyage à la rencontre de Iouri Dmitriev, nous savions qu’il avait commencé à écrire un livre sur le Dubravlag, l’un des camps les plus célèbres de l’ère soviétique : c’est dans ces lieux mêmes qu’il est lui-même aujourd’hui détenu.

Un historien dans l’Histoire

Un chercheur spécialiste de l’époque de la répression stalinienne se retrouve parmi les victimes des répressions politiques de son époque : cette situation très symbolique illustre sans qu’il y ait besoin de faire de grands discours, la tendance du mal à la répétition. L’historien Iouri Dmitriev, est confronté à une alternative cauchemardesque : soit il succombe au désespoir, soit il trouve la force de rester chercheur et essaye d’analyser, dans la situation où il se trouve, les événements passés et présents. À commencer par les difficultés qu’il rencontre en prison. Dans sa cellule du centre de détention, Iouri Dmitriev a travaillé sur la publication des livres « Krasny Bor » et « La patrie se souvient d’eux ». Avec un ami, l’historien Anatoli Razumov, il a entamé un travail sur une série en plusieurs volumes intitulée « Sandarmokh, lieu de mémoire » (ils ont réussi à tenir des discussions de travail lors de furtives rencontres dans le couloir à l’entrée et à la sortie les séances du tribunal, lors de rares visites au parloir ou par correspondance). Iouri a donné un cycle de conférences à ses codétenus sur l’Histoire de leur lieu de détention. Dans les années 1930, la prison fortifiée de Petrozavodsk où Iouri se trouvait en détention préventive a vu passer de nombreuses personnes dont la vie s’est terminée dans une fosse commune après leur exécution ; Iouri a consacré trente années de sa vie à tirer leur destin de l’oubli. Séjourner dans ces mêmes murs était pour lui une expérience singulière. Sa proximité avec le destin de ceux auxquels il a consacré ses recherches, il l’a payée par des mois et des années soustraites à sa propre vie.

Après cinq années passées à la prison de Petrozavodsk, il a subi une série de transferts. D’abord vers la colonie pénitentiaire du village de Nadvoitsy (l’ancienne administration du Belbaltlag (camps de la Mer Blanche et de la Baltique) – auquel il a consacré un livre), puis vers les prisons de Saint Pétersbourg, Nijni-Novgorod, Iaroslavl, Riazan jusqu’en Mordovie…

Les camps de Mordovie ont été l’une des premières immenses « îles » du Goulag, c’est une région entière de camps, qui n’a pas disparu lorsque la majeure partie de l’archipel du Goulag a été supprimée. « Ces camps sont bien connus, souvent décrits dans la littérature », a écrit Dmitriev dans une lettre à sa famille avant son transfert précipité et inattendu depuis Nadvoitsy. La renommée de ces lieux, bien sûr, ne doit rien à son intérêt touristique et la nouvelle de ce transfert était très inquiétante.

En mai 2022, les premières nouvelles de Iouri depuis son nouveau lieu de détention ont commencé à arriver. Pour la première fois au cours de ses années de tribulations, Dmitriev se retrouvait dans un endroit que lui, spécialiste de la région de Carélie, n’avait jamais étudié dans ses recherches.

Station Potma

L’IK-18 où Iouri Dmitriev purge actuellement sa peine est situé dans la localité de Potma. C’est aussi le nom de la gare. Le train en provenance de Moscou y arrive à quatre heures du matin et à la fin du mois de novembre à cette heure-là, c’est la nuit noire. Le quai est recouvert de neige, mais au-delà, il n’y a que des ténèbres. Potma en Mokshan signifie « province profonde, lieu reculé ». Cela correspond parfaitement à la première impression qu’on en a quand on y descend du train. La petite gare est l’unique bâtiment chauffé où l’on puisse attendre le lever du jour. À part nous, il n’y a là qu’une seule autre personne, une femme d’âge moyen avec un gros sac sur roulettes – nous n’avons pas besoin de lui poser de questions pour savoir ce qu’elle fait là… Dans la salle d’attente, nous découvrons, à notre surprise, un semblant de musée : deux petites vitrines contenant des broderies, des pots et des chaussures du peuple Moksha, qui semble-t-il, a complètement disparu de ces régions. Un texte explicatif raconte l’histoire de la localité et de sa gare, omettant pudiquement la raison de la « construction accélérée des années 1929-30 ». Pas un mot sur les camps. Pourtant il ne fait aucun doute que la plupart des gens qui passent par cet endroit sont tout aussi conscients que nous de leur existence. A qui s’adresse donc cette version expurgée de l’histoire ? Nous remarquons cependant bientôt que la mémoire authentique du lieu est bien présente, même de manière discrète. Un morceau de carton avec un code QR est collé sur l’une des vitrines. Le lien renvoie à un blog qui comporte un exposé amateur du réseau local des camps et de leur histoire – « Ma Mordovie. Dubravlag ». Le premier et principal point d’intérêt de chacune des agglomérations environnantes, leur centre névralgique – c’est la « zone » (le camp). Le réseau de colonies pénitentiaires continue à recouvrir l’ensemble du district – Yavas, Zubova Polyana, Partsa, Lesnoy, Molochnitsa – dans chaque localité, il y en a une ou deux, parfois trois.

Autrefois, à partir de Potma, qui faisait office de centre de transit, il y avait une ligne de chemin de fer distincte qui desservait la plupart des camps du district. Le train reliait une « zone » à l’autre, mais cette branche de chemin de fer était aussi régulièrement utilisée par les habitants locaux. Leur vie à proximité constante des gardiens, des miradors et des convois de prisonniers était, et reste, assez particulière. Aujourd’hui il n’y a plus de « branche de Potma » (la voie ferrée a été fermée et démontée), mais le mot qui réunissait les camps et les agglomérations en un seul réseau continue d’exister. Tous les habitants de la « branche » sont liés à la « zone » d’une manière ou d’une autre – il n’y a pas d’autre travail ici. Retirer le carré de carton de la vitrine serait très facile. Il est évident que le personnel de la gare le fera dès qu’on le leur demandera…. Nous leur sommes tout de même reconnaissantes de cette tentative de partager un peu de l’histoire authentique de la région de Potma.

Temlag. Dubravlag . Camp n°58.

Les premiers camps du district de Zubova Polyana sont apparus en 1931, avec la création du camp de travail correctionnel de Temniki dans le cadre du Goulag nouvellement créé. Initialement installé dans le village de Yavas, le camp s’est développé et les implantations se sont multipliées. En 1933-1934, le nombre de détenus avait dépassé les 30 000. Les détenus étaient employés à l’abattage des arbres, à la transformation primaire du bois et à la construction de la nouvelle ligne de chemin de fer Riazan-Potma. En 1937, l’un des principaux camp de femmes du pays a été ouvert, le Temlag, il accueillait des milliers de « femmes de traîtres à la patrie », dont la plupart des maris avaient été fusillés pendant les années de terreur.

En 1948, le Temlag a été transformé en camp à régime spécial pour des criminels considérés comme particulièrement dangereux. Le réseau de ces camps auxquels on avait donné de jolis noms tels que « Rechnyi (Fluvial) », « Ozernyi (Lacustre) », « Peschanyi (Sablonneux) » et « Mineralnyi (Minéral) » a été créé dans le contexte d’une nouvelle vague de terreur à la fin des années 1940. Le camp spécial n° 3 – Dubravny (du bois de chêne), était l’un des lieux connus pour son régime strict et pour l’identification chiffrée de ses prisonniers : une des mesures punitives du camp consistait à les priver de leurs noms et prénoms. Presque tous les prisonniers du Dubravlag étaient « politiques » et purgeaient une peine pour « activité anti-soviétique » : était considérée comme telle toute déclaration critique à l’encontre des autorités, qu’elle ait été faite en plaisantant ou sérieusement… Bien que le régime spécial y ait rapidement été abrogé (en 1954, le Dubravlag a été transformé en camp ordinaire) et qu’avec la fin du système du Goulag, le nom « Dubravlag » ait disparu des documents officiels et ait été remplacé par l’abréviation insipide ZH KH-385 (acronyme d’ « économie ferroviaire » ), le camp a survécu à plusieurs époques et plusieurs changements de régime. Dans les années 1960 et 1980, il a été l’un des plus grands camps de prisonniers politiques et les détenus continuaient à l’appeler Dubravlag. De nombreux dissidents sont passés par ces camps. Nina Gagen-Thorn, Alla Andreeva, Rostislav Gorelov, Susanna Pechuro, Andrei Sinyavski, Iouli Daniel, Anatoly Marchenko, Irina Ratushinskaya, Kronid Lubarsky, Iouri Galanskov, Tatiana Velikanova et bien d’autres écrivains, artistes, scientifiques, militants des droits de l’homme… ont été détenus aux Temlag et Dubravlag à différentes époques. Pendant la guerre et les premières années d’après-guerre (1941-1947), le camp de prisonniers de guerre Temniki n° 58 a fonctionné à Potma. Outre les prisonniers de guerre allemands, il y avait également des Italiens, des Hongrois, des Roumains et des Français. Nombre d’entre eux sont arrivés à Potma depuis le tristement célèbre camp de Rada, dans la région de Tambov. Certains d’entre eux ont fini leur vie dans la terre de Mokshan… Tous les bouleversements de l’histoire russe, et en partie de l’histoire mondiale du XXe siècle, ont en quelque sorte trouvé leur prolongement dans ces villages reculés de Mordovie, où se déversait, dans l’indifférence, cette douleur humaine et ce chagrin inaudible, sombrant à jamais dans le sol marécageux de la région.

Un passé bien actuel

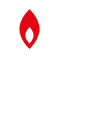

A l’aube, nous quittons la gare et commençons notre exploration de Potma. Il est difficile de dire aujourd’hui ce que l’aspect actuel du village a conservé de son passé ou ce qui a pu y changer. À première vue, il ne reste rien des camps du Goulag à l’exception de la captivité elle-même et du sentiment particulier qui en découle de morne et profonde indifférence et de méfiance généralisées. Ici, le système n’étant jamais mort, il s’est constamment renouvelé et modernisé.

Une clôture métallique avec des bobines de fil barbelé brillant court le long de la rue Shkolnaya (rue de l’Ecole), derrière laquelle se trouvent des rangées grises de baraquements à deux niveaux aux murs de briques grises. De l’autre côté de la rue se trouve la zone de travail, derrière une clôture, elle aussi. Une passerelle enjambe la rue, coincée entre les deux clôtures (pourquoi l’avoir nommée rue de l’école ? !). Il est impossible de voir qui emprunte cette passerelle car elle est recouverte de plaques métalliques qui en font un boyau fermé des quatre côtés. À gauche de la porte d’entrée de la zone se trouve ce qu’on appelle le « wagon », bungalow au toit plat et arborant un écriteau qui indique : « Salle des visiteurs ». On aurait pu écrire « des visiteuses », car ce sont surtout des femmes – épouses, mères, filles – qui se rendent au camp pour rendre visite aux prisonniers. Une jeune femme et sa fille ont voyagé depuis le Kazakhstan pendant plusieurs jours, sans dormir, avec de longs changements dans plusieurs gares. Elles sont arrivées pour une visite de trois jours avec leur mari et père. Mais elles doivent d’abord passer par un fastidieux processus de contrôle et de paperasse. Une employée de la colonie demande à la femme d’un ton sévère si elle apporte de la drogue. « Non, bien sûr que non », répond la femme d’une voix fatiguée et craintive, docilement résignée à être soupçonnée de tout et n’importe quoi. Une autre, plus âgée, est venue de Saransk pour rendre visite à son fils, mais il s’avère que son nom n’est pas sur la liste… « Où est-il alors? On m’a bien dit qu’il avait été envoyé ici… ». Au bout d’un moment, l’employée revient avec des informations : le fils de la femme a été retrouvé, mais il n’est pas dans ce camp-là : il est dans un autre, non loin de là, à 19 kilomètres. Comment s’y rendre ? C’est à vous de voir. Il n’y a ni bus, ni train. Nous avons déjà entendu de telles histoires… Ou plutôt nous les avons déjà lues.

Iouri n’a droit qu’à trois remises de colis par an, le nôtre est le premier. Nous avons soigneusement vérifié et pesé la nourriture et les objets avant le voyage, mais nous nous heurtons tout de même à des exigences inattendues, une fois sur place. Nous avions été prévenues de certaines choses à l’avance (par exemple, tous les vêtements et chaussures doivent être noirs, sans aucuns dessins ni inscriptions), mais d’autres exigences étaient nouvelles. Pour avoir le droit de recevoir un survêtement et des baskets, un détenu doit fournir une déclaration écrite spéciale stipulant qu’il n’en possède pas déjà. La serviette de toilette que nous avions apportée a paru trop grande aux employés du camp, mais n’ayant pas trouvé d’indications sur les dimensions réglementaire, ils ont fini par la laisser passer. Ils n’ont pas voulu accepter le pâté à cause du mot « pâté » écrit sur la boîte. Car, selon le règlement, le pâté est un produit périssable. Le nôtre était une conserve, avec une durée de conservation de deux ans. Mais d’après le règlement… Heureusement, après maintes explications et hésitations, le pâté est passé lui aussi. Nous avons attendu notre rendez-vous, d’une durée d’environ deux heures – pendant environ six heures, y compris le remplissage de nombreux formulaires, la pause déjeuner des employés et le départ d’un groupe de prisonniers transférés. Là aussi, nous avons eu de la chance. Tout le monde ne parvient pas à obtenir son entrevue le jour de son arrivée.

Le parloir se compose de trois pièces. Toutes trois sont étroites comme les compartiments d’un plumier et séparées par des cloisons transparentes. Deux d’entre elles sont équipées de bancs de bois sur toute la longueur. Dans le compartiment du milieu, les prisonniers amenés au parloir sont tenus de s’asseoir en rang, tandis que leurs parents et amis se trouvent face à eux dans la pièce voisine. Le son passe à travers le plastique transparent, mais de manière atténuée. Dans la salle, côté prisonniers, une barrière est placée devant le banc, à un demi-mètre de la cloison. Il est impossible aux prisonniers de s’approcher de la cloison. En général, deux ou trois visites ont lieu en même temps, et pour mener sa conversation, il faut crier plus fort que les voisins. Dans le troisième compartiment du plumier se tiennent les gardiens du camp, qui écoutent et regardent attentivement ce qui se dit de part et d’autre de la cloison. Ils se trouvent, eux aussi, dans une pièce étroite, derrière le dos des prisonniers, dont ils sont également séparés par du plastique transparent. Leur pièce ressemble un peu à une cabine de souffleur ou d’interprète, bien que leur rôle soit exactement inverse… Nous avons, encore une fois, eu de la chance : il n’y a pas eu d’autres visites pendant notre conversation, et Iouri a été autorisé à s’approcher de la cloison en raison des problèmes d’audition qu’on lui a diagnostiqués. Dans cette pièce en sandwich, nous avons pu parler avec lui pendant environ deux heures.

Les conditions de vie ici ne sont pas les meilleures, c’est le moins que l’on puisse dire, pour mener un travail de recherche.

Iouri Dmitriev a passé près d’un tiers des trois derniers mois à l’isolement. Immédiatement après notre visite, il y a été renvoyé pour 10 jours supplémentaires. Les raisons invoquées sont des prétextes : il n’a pas dit bonjour, n’a pas mis les mains derrière son dos ou ne portait pas son nom sur ses vêtements. Dans la cellule d’isolement, il fait plus froid que dans les cellules normales et beaucoup de choses y sont interdites par le règlement.

La mise à l’isolement peut-elle être considérée comme une expérience intéressante pour un historien des camps? J’en doute. Il me semble évident que, depuis fort longtemps, on ne peut plus parler d’effets bénéfiques de ce traitement. Quoi qu’il en soit, Iouri n’a aucun moyen d’y échapper.

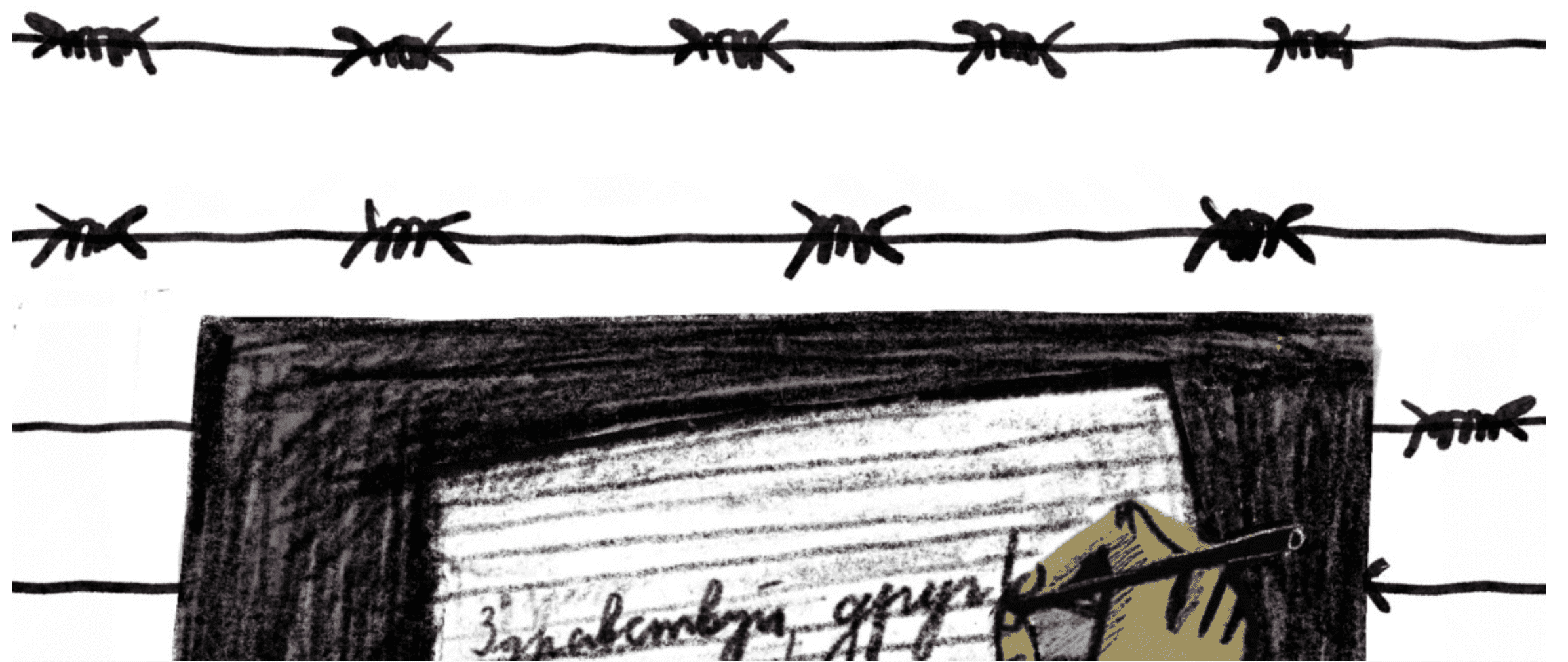

Il nous fait part de ses projets pour son futur livre qui concernera le Temlag, le Dubravlag et le camp de prisonniers de guerre. Le tout selon trois points de vue : celui des prisonniers, celui du système du camp et celui de la population locale. Ses sources, les mémoires des prisonniers du Temlag et du Dubravlag, lui sont principalement envoyées par courrier. On ne sait pas s’il aura la possibilité de les exploiter dans un avenir proche. Comment écrire son chapitre sur les prisonniers de guerre ? Jusqu’à présent, c’est l’une des questions les plus complexes que se pose Iouri. Ce chapitre n’a pas encore de nom. Où sont-ils, ceux qui ont survécu au camp de Potma et qui sont rentrés chez eux en 1947, chacun dans son pays ? Certains d’entre eux sont-ils encore en vie ? Ont-ils écrit des mémoires sur cette période ? Comment y avoir accès ? Comment Iouri pourra-t-il les lire? On ne sait pas encore si ce chapitre pourra être écrit, mais il est clair qu’il s’agit d’une des pages importantes, bien que presque totalement inexplorée, de l’histoire des camps de Mordovie.

Alors qu’il raconte, alternant l’une avec l’autre, sa vie de détenu et l’objet de ses recherches, qui pour le moment ne dépasse pas le stade de projet, l’objectif fondamental de son travail devient manifeste : analyser le camp signifie pour lui surmonter l’épreuve de son incarcération, en venir à bout depuis l’intérieur même du camp. C’est pourquoi il est si important pour lui de ne pas tenir un journal de ses malheurs personnels de détenu, mais d’analyser le phénomène de détention qu’il est contraint de vivre en le replaçant dans le contexte de son évolution historique. Il plaisante beaucoup et parle de ses problèmes avec dérision, comme s’ils n’étaient pas sérieux. En le regardant, on comprend combien il lui est important de ne pas s’appesantir sur ses malheurs, mais de les décrire, les analyser, les comparer – pour continuer à avancer dans la compréhension du passé à l’aune du présent, et vice-versa.

Le Monument

En novembre, les journées étant très courtes, nous n’avons pu visiter que les rues centrales de l’agglomération. Inutile de dire que nous n’y avons vu aucun monument rappelant le sort des personnes qui ont souffert et sont mortes dans les camps. Au hasard d’une conversation, nous avons toutefois appris l’existence d’un monument et avons décidé d’aller le voir. Il s’agit de deux plaques commémoratives situées à l’écart du village de Molochnitsa. Il est impossible de tomber dessus par hasard ; nous avons dû les chercher assez longtemps dans la forêt sombre et enneigée, et il nous a même fallu les dégager de sous la neige. Elles ont été placées sur une fosse commune de prisonniers de guerre du camp n° 58 de Temniki. Selon les habitants, le monument a été érigé par une délégation venue de l’étranger au milieu des années 1990 pour enquêter sur le sort de ses compatriotes. Lors de leur première visite, les visiteurs ont mis au jour une fosse commune et l’année suivante, ils sont revenus pour poser les deux pierres, la première pour des prisonniers Italiens, l’autre pour des Hongrois, avec des inscriptions en russe et dans leurs langues maternelles : « Aux Italiens morts en Russie » ; « Ici reposent les prisonniers de guerre hongrois, victimes de la Seconde Guerre mondiale ». Combien y avait-il de morts ? Pourquoi étaient-ils enterrés en ce lieu précis ? Quelle a été la cause de leur mort ? Qui leur a érigé ce monument, comment s’y est-on pris pour le faire ? Il n’y avait personne pour nous fournir ces informations, ni d’endroit où aller les chercher. Alors que nous nous tenions au-dessus de ces dalles dans l’obscurité, le froid et la solitude, nous pouvions presque éprouver physiquement l’emprise dévorante de l’oubli et la tentative désespérée que lui opposait la mémoire. Elle était pourtant bien là, cette tentative. Et elle a laissé derrière elle une trace trouvable : nous l’avons trouvée.

Dans cet endroit où le passé est si étroitement lié au présent qu’il semble n’y avoir aucune place pour la mémoire, il est frappant que le seul monument que nous ayons trouvé soit un rappel de la guerre. Un tel monument, profondément caché dans les bois, sous la neige, révèle la guerre sous sa forme la plus simple et la plus terrible. Il nous a été impossible de ne pas penser à la guerre en cours, c’était comme si nous avions déterré tardivement un avertissement à ce sujet, au sujet d’une mort inconnue et douloureuse dans un pays étranger. Le monument ne citait même pas de noms, mais nous rappelait simplement que des gens avaient existé, … et étaient morts.

Iouri parle souvent de l’importance de la composante matérielle de la mémoire. Il faut qu’il y ait un lieu, un signe associé à ce souvenir, capturant la réalité du désastre qui s’est produit. Un lieu de mémoire, devient une protection contre la tentation de commettre à nouveau l’irréparable.

A l’époque, à Sandarmokh, Iouri a incarné sa pensée littéralement en plaçant une énorme pierre à l’entrée du complexe mémoriel avec l’inscription : « Ne vous tuez pas les uns les autres ». Mais un appel abstrait ne suffit certainement pas. Notre mémoire s’éveille lorsqu’elle concerne nos proches. Lorsqu’elle touche une communauté humaine à laquelle on appartient et dans laquelle on se reconnaît et définit sa place dans le monde – que ce soit sa famille, ses concitoyens, ses camarades de classe, ses collègues, ses coreligionnaires, ou ses compagnons d’armes italiens ou hongrois devenus prisonniers de guerre et disparus en captivité, ou son peuple.

C’est pourquoi, dans les livres de la Mémoire de Carélie écrits par Dmitriev, les informations biographiques sur les victimes sont regroupées non pas par ordre alphabétique, mais par lieu de résidence. Après avoir retrouvé son ancêtre dans les listes, on trouve, à côté de lui, les noms et les destins de ses concitoyens et voisins, de ses amis et de ses connaissances. C’est un fil ténu qui peut, peut-être, mener jusqu’à l’apparition d’une communauté de mémoire, en provoquer l’émergence.

« La mémoire, c’est ce qui fait l’humanité de l’homme et ce qui distingue le peuple d’une population » a-t-il coutume de dire. Les personnes fusillées à Sandarmokh sont de plus de 50 nationalités différentes. Dmitriev a veillé à ce que chaque diaspora en Carélie puisse commémorer ses compatriotes et tirer de cette mémoire des enseignements importants pour sa vie actuelle. La mémoire ukrainienne est particulièrement forte à Sandarmokh : c’est ici qu’ont été exécutés la fine fleur de la culture ukrainienne des années 1920, poètes, écrivains, artistes, hommes et femmes de théâtre, représentants de ce que l’on a appelé le « Renaissance Ukrainienne ». Chaque année, une importante délégation ukrainienne se rendait à Sandarmokh. Au total, 25 monuments nationaux et confessionnels ont été érigés sur le territoire du mémorial de Sandarmokh. Le souvenir d’une tragédie nationale est un outil puissant qui permet à chacun de prendre conscience de son identité, de son appartenance à un peuple qui, une fois conscient de son identité, acquiert un énorme pouvoir de résistance face aux agressions extérieures. Aujourd’hui plus que jamais, on assiste à la promotion d’une logique étatique que les activités de Iouri en faveur de la mémoire viennent nécessairement contredire. Le cycle de la violence est en train de reprendre, balayant sur son passage toutes les défenses de la mémoire, tous les tabous humains. Pour un historien, il n’est pas simple d’y faire face, même lorsque sa propre vie n’en est pas brisée. Mais si elle l’est, alors sa vocation d’historien reste peut-être le seul moyen de préserver sa propre intégrité et de résister à la violence.

Source : https://memorial.notion.site/e20d7ebdf4b4438383d4cbe9e675602a

Texte : Irina Galkova

Photo et vidéo : Irina Galkova, Alexandra Kononova

Dessins : Alexandra Kononova

Traduit du russe par par Lydia Obolensky

[…] Source : https://memorial.notion.site/e20d7ebdf4b4438383d4cbe9e675602aTexte : Irina GalkovaTraduit du russe par par Lydia ObolenskyIllustrations et vidéos non reproduites https://memorial-france.org/le-dubravlag-de-iouri-dmitriev/ […]